社会システム科学研究室の目指すもの

- データに基づく科学的な政策判断・経営判断が出来る人材(ソーシャル・データ・サイエンティスト)を育成することを目指しています。

- 我が国の地域社会は、少子高齢化、自然災害の甚大化、パンデミック、経済活動の長期低迷など、文明史的な大変革期の中にあり、様々なレベルの社会課題が山積。

- これらの社会課題は多様な要因が複雑に絡み合うことから、行政やビジネスの施策形成にあっては、しばしば、経験と勘に頼らざるを得ない状況にあります。

- 当然、社会科学にも社会課題の解決が期待されるが、データの少なさ・実験実施の困難性・解析技法の敷居の高さ等から、長らく言説に基づく学術研究が主流であって、定量的なエビデンスに基づく施策に結びつく例は少ないです。

- ところが近年、データサイエンス及びシミュレーション技法等の普及・一般化に伴い、人文社会系研究者による科学的・実践的な施策形成にリアリティが生まれてきました。ビッグデータの解析や大規模な社会シミュレーションをハッブル宇宙望遠鏡に喩え、社会科学の革命とみなす研究者もいます(D. Watts)。

- もちろん、計算社会科学の技法がどんな社会課題にも適用できる訳ではありませんが、科学的・実践的な施策形成が可能な社会領域が格段に広がってきました。

- そこで、当研究室では、現実の社会課題に関して計算社会科学を適用し、科学的・実践的な施策を探究するとともに、その過程を通じて、ソーシャル・データ・サイエンティストを育成していきます。

ソーシャル・データ・サイエンティストとは

- 全ての領域をカバーするデータ・サイエンスは存在せず、バイオ関連、環境関連、自動運転関連、金融関連のデータ・サイエンス等、それぞれの領域毎のデータサイエンスがあります。

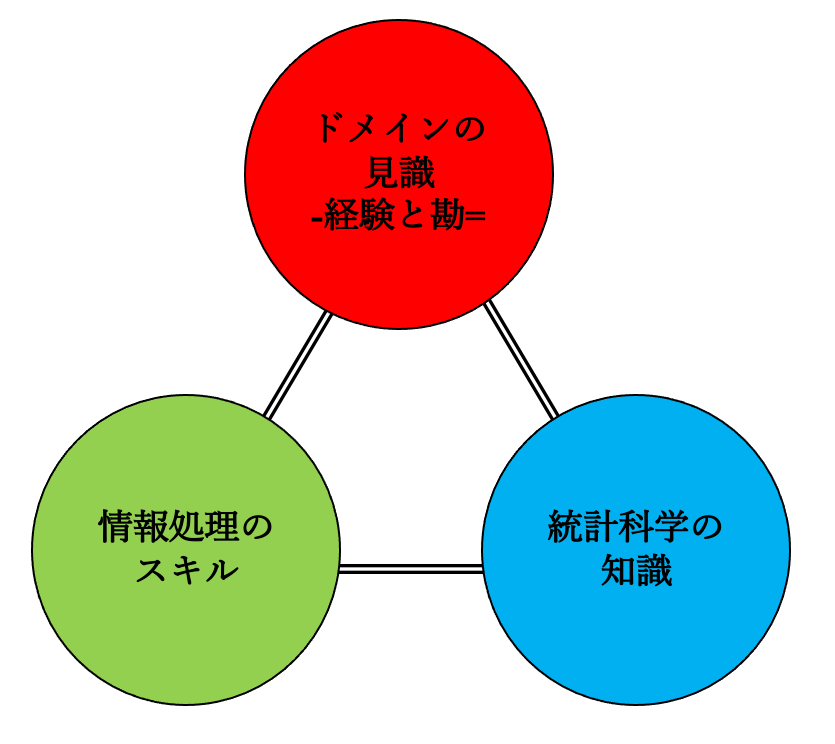

- つまり、データ・サイエンティストには、情報処理のスキル、統計科学の知識、及び当該ドメインの見識、3種の知が必要です。

- 従って、ソーシャル・データ・サイエンティストは、当該社会領域に通じた、言い換えると、その領域に土地勘のある人物でなければなりません。

- 土地勘がなければ、いくら情報技術や統計科学に通じていても、意味のあるデータの取扱は不可能です。

- つまり、一般にはデータ・サイエンスは「経験と勘」を無用のものにすると思われがちですが、そうではなく、「経験と勘」を「科学的」に研ぎ澄ます学問であって、「経験と勘」の重要性が一層高まります。

- 同一人格の中で、自分の経験と勘、情報技術、統計科学の3つの知が刺激し合うことで、ユニークな気付きが創発します。経験と勘を持った者が、技術や知識を持った者に外注するのでは得られません。

- 当研究室は、その社会領域を専門としながら、自分で情報技術と統計科学を駆使して課題解決ができる専門家の育成を目指しています。

図 データサイエンティストの3つの知

社会システム科学研究室の研究ドメイン

- 当研究室では、原理的な研究としては、秩序問題(社会的ジレンマ、共助や社会関係資本の創発と崩壊)を、実践的な研究としては、コミュニティ(地域及びオンライン)の活性化の研究を実施しています。

- 近年は、より社会の役に立ちかつ学生に身近なテーマ(地域の医療・福祉、社会参加、防災など)に注力しています。例えば、クラウドファンディングにおける寄付行動、地域活性化(コモンズの供給問題)、高齢者の地域社会参加など。

- 研究アプローチ上の特徴は、データサイエンスによる個人の行動モデル分析と、これを組み込んだ社会シミュレーターによる社会現象の解明です(計算社会科学)。

ー 研 究 例 ー

- クラウドファンディングにおける過去の行為が支援獲得に及ぼす影響に関する計算社会科学的研究

- 意味世界の計算社会科学的分析に向けて:社会学におけるトピックモデルの意義の検討

- 地域再生事業にみるコモンズ問題の解決

- 固定タグと集団内の評判に基づく友人選別戦略による内集団びいきの発生

- 熱狂するシステム